Pavement de la cathédrale de Chartres.

CONNAISSANCE ET ACTION

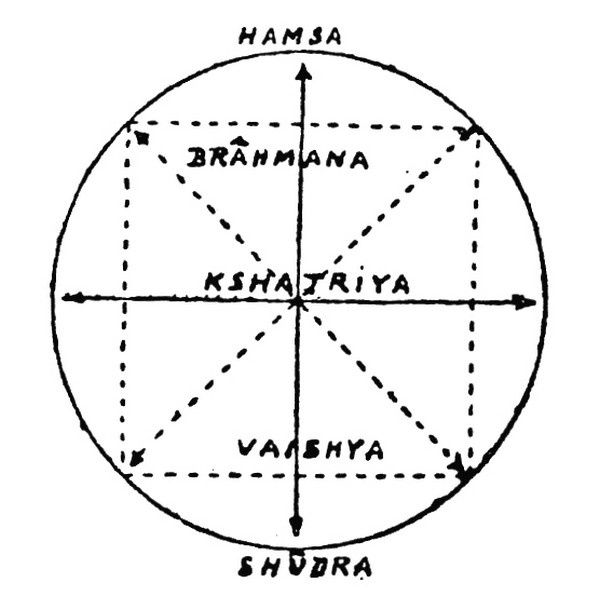

[Ci-dessus : Schéma tiré de l'article de René Guénon intitulé Varna (Etudes sur l'hindouisme page 79).]

Nous avons dit plus haut que les rapports des deux pouvoirs spirituel et temporel doivent être déterminés par ceux de leurs domaines respectifs ; ramenée ainsi à son principe, la question nous paraît très simple, car elle n’est pas autre chose, au fond, que celle des rapports de la connaissance et de l’action. On pourrait objecter à cela que, d’après ce que nous venons d’exposer, les détenteurs du pouvoir temporel doivent aussi posséder normalement une certaine connaissance ; mais, outre qu’ils ne la possèdent pas par eux-mêmes et qu’ils la reçoivent de l’autorité spirituelle, cette connaissance ne porte que sur les applications de la doctrine, et non sur les principes mêmes ; ce n’est donc, à proprement parler, qu’une connaissance par participation. La connaissance par excellence, la seule qui mérite véritablement ce nom dans la plénitude de son sens, c’est la connaissance des principes, indépendamment de toute application contingente, et c’est celle-ci qui appartient exclusivement à ceux qui possèdent l’autorité spirituelle, parce qu’il n’y a en elle rien qui relève de l’ordre temporel, même entendu dans son acception la plus large. Par contre, quand on passe aux applications, on se réfère à cet ordre temporel, parce que la connaissance n’est plus envisagée alors uniquement en elle-même et pour elle-même, mais en tant qu’elle donne à l’action sa loi ; et c’est dans cette mesure qu’elle est nécessaire à ceux dont la fonction propre est essentiellement du domaine de l’action.

Il est évident que le pouvoir temporel, sous ses diverses formes militaire, judiciaire, administrative, est tout entier engagé dans l’action ; il est donc, par ses attributions mêmes, enfermé dans les mêmes limites que celle-ci, c’est-à-dire dans les limites du monde qu’on peut appeler proprement « humain », en comprenant d’ailleurs dans ce terme des possibilités beaucoup plus étendues que celles qu’on y envisage le plus habituellement. Au contraire, l’autorité spirituelle se fonde tout entière sur la connaissance, puisque, comme on l’a vu, sa fonction essentielle est la conservation et l’enseignement de la doctrine, et son domaine est illimité comme la vérité même (1) ; ce qui lui est réservé par la nature même des choses, ce qu’elle ne peut communiquer aux hommes dont les fonctions sont d’un autre ordre, et cela parce que leurs possibilités ne le comportent pas, c’est la connaissance transcendante et « suprême » (2), celle qui dépasse le domaine « humain » et même, plus généralement, le monde manifesté, celle qui est, non plus « physique », mais « métaphysique » au sens étymologique de ce mot. Il doit être bien compris qu’il ne s’agit pas là d’une volonté de la caste sacerdotale de garder pour elle seule la connaissance de certaines vérités, mais d’une nécessité qui résulte directement des différences de nature existant entre les êtres, différences qui, nous l’avons déjà dit, sont la raison d’être et le fondement de la distinction des castes. Les hommes qui sont faits pour l’action ne sont pas faits pour la pure connaissance, et, dans une société constituée sur des bases vraiment traditionnelles, chacun doit remplir la fonction pour laquelle il est réellement « qualifié » ; autrement, tout n’est que confusion et désordre, nulle fonction n’est remplie comme elle devrait l’être, et c’est précisément ce qui se produit à l’époque actuelle. Nous savons bien que, en raison de cette confusion même, les considérations que nous exposons ici ne peuvent que paraître fort étranges dans le monde occidental moderne, où ce qu’on appelle « spirituel » n’a le plus souvent qu’un rapport bien lointain avec le point de vue strictement doctrinal et avec la connaissance dégagée de toutes les contingences. On peut même, à ce sujet, faire une observation assez curieuse : on ne se contente plus aujourd’hui de distinguer le spirituel et le temporel comme il est légitime et même nécessaire de le faire, mais on a la prétention de les séparer radicalement ; et il se trouve justement que les deux ordres n’ont jamais été mêlés comme ils le sont présentement, et que, surtout, les préoccupations temporelles n’ont jamais autant affecté ce qui devrait en être absolument indépendant ; sans doute est-il inévitable qu’il en soit ainsi, en raison des conditions mêmes qui sont celles de notre époque, et que nous avons décrites ailleurs. Aussi devons-nous, pour éviter toute fausse interprétation, déclarer nettement que ce que nous disons ici ne concerne que ce que nous appelions plus haut l’autorité spirituelle à l’état pur, et qu’il faudrait bien se garder d’en chercher des exemples autour de nous. On pourra même, si l’on veut, penser qu’il ne s’agit là que d’un type théorique et en quelque sorte « idéal », quoique, à vrai dire, cette façon d’envisager les choses ne soit pas entièrement la nôtre ; nous reconnaissons bien qu’en fait, dans les applications historiques, il faut toujours tenir compte des contingences dans une certaine mesure, mais nous ne prenons cependant la civilisation de l’Occident moderne que pour ce qu’elle est, c’est-à-dire pour une déviation et une anomalie, qui s’explique d’ailleurs par sa correspondance avec la dernière phase du Kali-Yuga.

(1) Selon la doctrine hindoue, les trois termes « Vérité, Connaissance, Infini » sont identifiés dans le Principe suprême : c’est le sens de la formule Satyam Jnânam Anantam Brahma.

(2) Dans l’Inde la connaissance (vidyâ) est, selon son objet ou son domaine, distinguée en « suprême » (parâ) et « non-suprême » (aparâ).

Mais revenons aux rapports de la connaissance et de l’action ; nous avons eu déjà l’occasion de traiter cette question avec un certain développement (3), et, par conséquent, nous ne répéterons pas ici tout ce que nous avons dit alors ; mais il est cependant indispensable de rappeler tout au moins les points les plus essentiels. Nous avons considéré l’antithèse de l’Orient et de l’Occident, dans l’état présent des choses, comme pouvant en somme se ramener à ceci : l’Orient maintient la supériorité de la connaissance sur l’action, tandis que l’Occident moderne affirme au contraire la supériorité de l’action sur la connaissance, quand il ne va pas jusqu’à la négation complète de celle-ci ; nous disons l’Occident moderne seulement, car il en fut tout autrement dans l’antiquité et au moyen âge. Toutes les doctrines traditionnelles, qu’elles soient orientales ou occidentales, sont unanimes à affirmer la supériorité et même la transcendance de la connaissance par rapport à l’action, à l’égard de laquelle elle joue en quelque sorte le rôle du « moteur immobile » d’Aristote, ce qui, bien entendu, ne veut pas dire que l’action n’ait pas aussi sa place légitime et son importance dans son ordre, mais cet ordre n’est que celui des contingences humaines. Le changement serait impossible sans un principe dont il procède et qui, par là même qu’il est son principe, ne peut lui être soumis, donc est forcément « immobile », étant le centre de la « roue des choses » (4) ; de même, l’action, qui appartient au monde du changement, ne peut avoir son principe en elle-même ; toute la réalité dont elle est susceptible, elle la tire d’un principe qui est au delà de son domaine, et qui ne peut se trouver que dans la connaissance. Celle-ci seule, en effet, permet de sortir du monde du changement ou du « devenir » et des limitations qui lui sont inhérentes, et, lorsqu’elle atteint l’immuable, ce qui est le cas de la connaissance principielle ou métaphysique qui est la connaissance par excellence (5), elle possède elle-même l’immutabilité, car toute connaissance vraie est essentiellement identification avec son objet. L’autorité spirituelle, par là même qu’elle implique cette connaissance, possède aussi en elle-même l’immutabilité ; le pouvoir temporel, au contraire, est soumis à toutes les vicissitudes du contingent et du transitoire, à moins qu’un principe supérieur ne lui communique, dans la mesure compatible avec sa nature et son caractère, la stabilité qu’il ne peut avoir par ses propres moyens. Ce principe ne peut être que celui qui est représenté par l’autorité spirituelle ; le pouvoir temporel a donc besoin, pour subsister, d’une consécration qui lui vienne de celle-ci ; c’est cette consécration qui fait sa légitimité, c’est-à-dire sa conformité à l’ordre même des choses. Telle était la raison d’être de l’« initiation royale », que nous avons définie au chapitre précédent; et c’est en cela que consiste proprement le « droit divin » des rois, ou ce que la tradition extrême-orientale appelle le « mandat du Ciel » : c’est l’exercice du pouvoir temporel en vertu d’une délégation de l’autorité spirituelle, à laquelle ce pouvoir appartient « éminemment », ainsi que nous l’expliquions alors (6). Toute action qui ne procède pas de la connaissance manque de principe et n’est plus qu’une vaine agitation ; de même, tout pouvoir temporel qui méconnaît sa subordination vis-à-vis de l’autorité spirituelle est pareillement vain et illusoire ; séparé de son principe, il ne pourra s’exercer que d’une façon désordonnée et ira fatalement à sa perte.

(3) La Crise du Monde moderne, ch. III.

(4) Le centre immobile est l’image du principe immuable, le mouvement étant pris pour symboliser le changement en général, dont il n’est qu’une espèce particulière.

(5) Par contre, la connaissance « physique » n’est que la connaissance des lois du changement, lois qui sont seulement le reflet des principes transcendants dans la nature ; celle-ci tout entière n’est pas autre chose que le domaine du changement ; d’ailleurs, le latin natura et le grec φσσις expriment l’un et l’autre l’idée de « devenir ».

(6) C’est pourquoi le mot melek, qui signifie « roi » en hébreu et en arabe, a en même temps, et même tout d’abord, le sens d’« envoyé ».

Puisque nous venons de parler du « mandat du Ciel », il ne sera pas hors de propos de rapporter ici comment, d’après Confucius lui-même, ce mandat devait être accompli :

« Les anciens princes, pour faire briller les vertus naturelles dans le cœur de tous les hommes, s’appliquaient auparavant à bien gouverner chacun sa principauté. Pour bien gouverner leurs principautés, ils mettaient auparavant le bon ordre dans leurs familles. Pour mettre le bon ordre dans leurs familles, ils travaillaient auparavant à se perfectionner eux-mêmes. Pour se perfectionner eux-mêmes, ils réglaient auparavant les mouvements de leurs cœurs. Pour régler les mouvements de leurs cœurs, ils rendaient auparavant leur volonté parfaite. Pour rendre leur volonté parfaite, ils développaient leurs connaissances le plus possible. On développe ses connaissances en scrutant la nature des choses. La nature des choses une foi scrutée, les connaissances atteignent leur plus haut degré. Les connaissances étant arrivées à leur plus haut degré, la volonté devient parfaite. La volonté étant parfaite, les mouvements du cœur sont réglés. Les mouvements du cœur étant réglés, tout l’homme est exempt de défauts. Après s’être corrigé soi-même, on établit l’ordre dans la famille. L’ordre régnant dans la famille, la principauté est bien gouvernée. La principauté étant bien gouvernée, bientôt tout l’empire jouit de la paix » (7).

(7) Ta-hio, 1ère partie, traduction du P. Couvreur.

On devra reconnaître qu’il y a là une conception du rôle du souverain qui diffère singulièrement de l’idée qu’on peut s’en faire dans l’Occident moderne, et qui le rend d’ailleurs autrement difficile à remplir, mais lui donne aussi une tout autre portée ; et l’on remarquera particulièrement que la connaissance est expressément indiquée comme la condition première de l’établissement de l’ordre, même dans le domaine temporel.

Il est facile de comprendre maintenant que le renversement des rapports de la connaissance et de l’action, dans une civilisation, est une conséquence de l’usurpation de la suprématie par le pouvoir temporel ; celui-ci, en effet, doit alors prétendre qu’il n’y a aucun domaine qui soit supérieur au sien, lequel est précisément celui de l’action. Cependant, si les choses en restent là, elles ne vont pas encore jusqu’au point où nous les voyons actuellement, et où toute valeur est déniée à la connaissance ; pour qu’il en soit ainsi, il faut que les Kshatriyas eux-mêmes aient été dépossédés de leur pouvoir par les castes inférieures (8). En effet, comme nous l’indiquions précédemment, lesKshatriyas, même révoltés, ont plutôt tendance à affirmer une doctrine tronquée, faussée par l’ignorance ou la négation de tout ce qui dépasse l’ordre « physique », mais dans laquelle subsistent encore certaines connaissances réelles, quoique inférieures ; ils peuvent même avoir la prétention de faire passer cette doctrine incomplète et irrégulière pour l’expression de la véritable tradition. Il y a là une attitude qui, bien que condamnable au regard de la vérité, n’est pas dépourvue encore d’une certaine grandeur (9) ; d’ailleurs, des termes comme ceux de « noblesse », d’« héroïsme », d’« honneur », ne sont-ils pas, dans leur acception originelle, la désignation des qualités qui sont essentiellement inhérentes à la nature des Kshatriyas ? Par contre, quand les éléments correspondant aux fonctions sociales d’un ordre inférieur arrivent à dominer à leur tour, toute doctrine traditionnelle, même mutilée ou altérée, disparaît entièrement ; il ne subsiste plus même le moindre vestige de la « science sacrée », et c’est le règne du « savoir profane », c’est-à-dire de l’ignorance qui se prend pour science et se complaît dans son néant. Tout cela pourrait se résumer en ces quelques mots : la suprématie des Brâhmanes maintient l’orthodoxie doctrinale ; la révolte desKshatriyas amène l’hétérodoxie ; mais, avec la domination des castes inférieures, c’est la nuit intellectuelle, et c’est là qu’en est aujourd’hui l’Occident, qui menace d’ailleurs de répandre ses propres ténèbres sur le monde entier.

(8) En particulier, le fait d’accorder une importance prépondérante aux considérations d’ordre économique, qui est un caractère très frappant de notre époque, peut être regardé comme un signe de la domination des Vaishyas, dont l’équivalent approximatif est représenté dans le monde occidental par la bourgeoisie ; et c’est bien celle-ci qui domine en effet depuis la Révolution.

(9) Cette attitude des Kshatriyas révoltés pourrait être caractérisée assez exactement par la désignation de « luciférianisme », qui ne doit pas être confondu avec le « satanisme », bien qu’il y ait sans doute entre l’un et l’autre une certaine connexion : le « luciférianisme » est le refus de reconnaissance d’une autorité supérieure ; le « satanisme » est le renversement des rapports normaux de l’ordre hiérarchique ; et celui-ci est souvent une conséquence de celui-là, comme Lucifer est devenu Satan après sa chute.

On nous reprochera peut-être de parler comme s’il y avait des castes partout, et d'étendre indûment à toute organisation sociale des dénominations qui ne conviennent proprement qu’à celle de l’Inde ; et pourtant, puisque ces dénominations désignent en somme des fonctions qui se retrouvent nécessairement dans toute société, nous ne pensons pas que cette extension soit abusive. Il est vrai que la caste n’est pas seulement une fonction, qu’elle est aussi, et avant tout, ce qui, dans la nature des individus humains, les rend aptes à remplir cette fonction de préférence à toute autre ; mais ces différences de nature et d’aptitudes existent aussi partout où il y a des hommes. La différence entre une société où il y a des castes, au vrai sens du mot, et celle où il n’y en a pas, c’est que, dans la première, il y a une correspondance normale entre la nature des individus et les fonctions qu’ils exercent, sous la seule réserve des erreurs d’application qui ne sont en tout cas que des exceptions, tandis que, dans la seconde, cette correspondance n’existe pas, ou, du moins, ne se rencontre qu’accidentellement ; et ce dernier cas est celui qui se produit quand l’organisation sociale manque de base traditionnelle (10). Dans les cas normaux, il y a toujours quelque chose de comparable à l’institution des castes, avec les modifications requises par les conditions propres à tel ou tel peuple ; mais l’organisation que nous trouvons dans l’Inde est celle qui représente le type le plus complet, en tant qu’application de la doctrine métaphysique à l’ordre humain, et cette seule raison suffirait en somme à justifier le langage que nous avons adopté, de préférence à tout autre que nous aurions pu emprunter à des institutions ayant, par leur forme plus spécialisée, un champ d’application beaucoup plus limité, et, par conséquent, ne pouvant fournir les mêmes possibilités pour l’expression de certaines vérités d’ordre tout à fait général (11). Il y a d’ailleurs encore une autre raison, qui, pour être plus contingente, n’est pas négligeable, et qui est celle-ci : il est très remarquable que l’organisation sociale du moyen âge occidental ait été calquée exactement sur la division des castes, le clergé correspondant aux Brâhmanes, la noblesse aux Kshatriyas, le tiers-état aux Vaishyas, et les serfs aux Shûdras ; ce n’étaient pas des castes dans toute l’acception du mot, mais cette coïncidence, qui n’a assurément rien de fortuit, n’en permet pas moins d’effectuer très facilement une transposition de termes pour passer de l’un à l’autre de ces deux cas ; et cette remarque trouvera son application dans les exemples historiques que nous aurons à envisager par la suite.

(10) Il est à peine besoin de faire remarquer que les « classes » sociales, telles qu’on les entend aujourd’hui en Occident, n’ont rien de commun avec les véritables castes et n’en sont tout au plus qu’une sorte de contrefaçon sans valeur ni portée, n’étant nullement fondées sur la différence des possibilités impliquées dans la nature des individus.

(11) La raison pour laquelle il en est ainsi, c’est que la doctrine hindoue est, parmi les doctrines traditionnelles ayant subsisté jusqu’à nos jours, celle qui paraît dériver le plus directement de la tradition primordiale ; mais c’est un point sur lequel nous n’avons pas à insister ici.

ANNEXES au chap. III

Sur le distinction entre "action" et "activité" :

« [...] L’action est toujours entendue comme une activité d’ordre extérieur, ne relevant proprement que du domaine corporel, et c’est précisément en cela qu’elle se distingue de la contemplation et qu’elle semble même s’y opposer d’une certaine façon, bien que, ici comme partout, le point de vue de l’opposition ait forcément un caractère illusoire, ainsi que nous l’avons expliqué ailleurs, et que ce soit plutôt d’un complémentarisme qu’il s’agit en réalité. Par contre, l’activité a un sens beaucoup plus général et qui s’applique également dans tous les domaines et à tous les niveaux de l’existence : ainsi, pour prendre l’exemple le plus simple, on parle bien d’activité mentale, mais, même avec toute l’imprécision du langage courant, on ne pourrait guère parler d’action mentale ; et, dans un ordre plus élevé, on peut tout aussi bien parler d’activité spirituelle, ce qu’est effectivement la contemplation (distinguée, bien entendu, de la simple méditation qui n’est qu’un moyen mis en œuvre pour y parvenir, et qui appartient encore au domaine de la mentalité individuelle). Il y a même quelque chose de plus : si l’on envisage le complémentarisme de l’« actif » et du « passif », en correspondance avec l’« acte » et la « puissance » pris au sens aristotélicien, on voit sans peine que ce qui est le plus actif est aussi, et par là même, ce qui est le plus proche de l’ordre purement spirituel, tandis que l’ordre corporel est celui où prédomine la passivité ; de là dérive cette conséquence, qui n’est paradoxale qu’en apparence, que l’activité est d’autant plus grande et plus réelle qu’elle s’exerce dans un domaine plus éloigné de celui de l’action. Malheureusement, la plupart des modernes ne semblent guère comprendre ce point de vue, et il en résulte de singulières méprises, comme celle de certains orientalistes qui n’hésitent pas à qualifier de « passif » Purusha, s’il s’agit de la tradition hindoue, ou Tien, s’il s’agit de la tradition extrême-orientale, c’est-à-dire, dans tous les cas, ce qui est précisément au contraire le principe actif de la manifestation universelle ! »

René Guénon, « Initiation et réalisation spirituelle », chap XXVI : Contre le quiétisme.

---

Sur le monde moderne :

« La civilisation moderne souffrante d’un manque de principes est comme un organisme décapité qui continuerait à vivre d’une vie tout à la fois intense et désordonnée ».

René Guénon, Orient et Occident, p.149. [Voir aussi A. K. Coomaraswamy : Suis-je le gardien de mon frère?.]

« [...] il ne peut y avoir qu’un seul moyen de sortir du chaos : la restauration de l’intellectualité et, par suite, la reconstitution d’une élite, qui, actuellement, doit être regardée comme inexistante en Occident, car on ne peut donner ce nom à quelques éléments isolés et sans cohésion, qui ne représentent en quelque sorte que des possibilités non développées. En effet, ces éléments n’ont en général que des tendances ou des aspirations, qui les portent sans doute à réagir contre l’esprit moderne, mais sans que leur influence puisse s’exercer d’une façon effective ; ce qui leur manque, c’est la véritable connaissance, ce sont les données traditionnelles qui ne s’improvisent pas, et auxquelles une intelligence livrée à elle-même, surtout dans des circonstances aussi défavorables à tous égards, ne peut suppléer que très imparfaitement et dans une bien faible mesure. Il n’y a donc que des efforts dispersés et qui souvent s’égarent, faute de principes et de direction doctrinale ; on pourrait dire que le monde moderne se défend par sa propre dispersion, à laquelle ses adversaires eux-mêmes ne parviennent pas à se soustraire. Il en sera ainsi tant que ceux-ci se tiendront sur le terrain « profane », où l’esprit moderne a un avantage évident, puisque c’est là son domaine propre et exclusif ; et, d’ailleurs, s’ils s’y tiennent, c’est que cet esprit a encore sur eux, malgré tout, une très forte emprise. C’est pourquoi tant de gens, animés cependant d’une incontestable bonne volonté, sont incapables de comprendre qu’il faut nécessairement commencer par les principes, et s’obstinent à gaspiller leurs forces dans tel ou tel domaine relatif, social ou autre, où rien de réel ni de durable ne peut être accompli dans ces conditions. L’élite véritable, au contraire, n’aurait pas à intervenir directement dans ces domaines ni à se mêler à l’action extérieure ; elle dirigerait tout par une influence insaisissable au vulgaire, et d’autant plus profonde qu’elle serait moins apparente. Si l’on songe à la puissance des suggestions dont nous parlions plus haut, et qui pourtant ne supposent aucune intellectualité véritable, on peut soupçonner ce que serait, à plus forte raison, la puissance d’une influence comme celle-là, s’exerçant d’une façon encore plus cachée en raison de sa nature même, et prenant sa source dans l’intellectualité pure, puissance qui d’ailleurs, au lieu d’être amoindrie par la division inhérente à la multiplicité et par la faiblesse que comporte tout ce qui est mensonge ou illusion, serait au contraire intensifiée par la concentration dans l’unité principielle et s’identifierait à la force même de la vérité. »

René Guénon, « La Crise du Monde moderne » , chap. VI : Le Chaos social.

« Au début de ce siècle, à peu près personne ne savait que le monde est malade, - des auteurs comme Guénon et Coomaraswamy prêchaient dans le désert, - tandis que de nos jours, à peu près tout le monde le sait ; mais il s'en faut de beaucoup que tout le monde connaisse les racines du mal et puisse discerner les remèdes.

On entend souvent dire à notre époque que pour combattre le matérialisme, la technocratie, le pseudo-spiritualisme, ce qui s'impose est une nouvelle idéologie, capable de résister à toutes les séductions et à tous les assauts et de galvaniser les bonnes volontés ; or le besoin d'une idéologie, ou le désir d'opposer une idéologie à une autre, est déjà un aveu de faiblesse, et toute initiative résultant de ce préjugé est fausse et condamnée à l'échec.

Ce qu'il faut faire, c'est opposer aux fausses idéologies la vérité qui a toujours existé, et que nous ne pourrions jamais inventer puisqu'elle existe en dehors de nous et au dessus de nous. Le monde actuel est obsédé par le préjugé du dynamisme, comme si c'était là un « impératif catégorique » et une panacée, et comme si le dynamisme avait une signification et une efficacité en dehors de la vérité tout court. »

Firthjof Schuon – « Le Jeu des Masques », L'Age d'Homme / Delphica 1992, pages 103-104.

« Un autre point qui est à retenir, c’est que les Supérieurs Inconnus,(*) de quelque ordre qu’ils soient, et quel que soit le domaine dans lequel ils veulent agir, ne cherchent jamais à créer des « mouvements », suivant une expression qui est fort à la mode aujourd’hui ; ils créent seulement des « états d’esprit », ce qui est beaucoup plus efficace, mais peut-être un peu moins à la portée de tout le monde. Il est incontestable, encore que certains se déclarent incapables de le comprendre, que la mentalité des individus et des collectivités peut être modifiée par un ensemble systématisé de suggestions appropriées ; au fond, l’éducation elle-même n’est guère autre chose que cela, et il n’y a là-dedans aucun « occultisme ». Du reste, on ne saurait douter que cette faculté de suggestion puisse être exercée, à tous les degrés et dans tous les domaines, par des hommes « en chair et en os », lorsqu’on voit, par exemple, une foule entière illusionnée par un simple fakir, qui n’est cependant qu’un initié de l’ordre le plus inférieur, et dont les pouvoirs sont assez comparables à ceux que pouvait posséder un Gugomos ou un Schroepfer (4). Ce pouvoir de suggestion n’est dû, somme toute, qu’au développement de certaines facultés spéciales ; quand il s’applique seulement au domaine social et s’exerce sur l’« opinion », il est surtout affaire de psychologie : un « état d’esprit » déterminé requiert des conditions favorables pour s’établir, et il faut savoir, ou profiter de ces conditions si elles existent déjà, ou en provoquer soi-même la réalisation. Le socialisme répond à certaines conditions actuelles, et c’est là ce qui fait toutes ses chances de succès ; que les conditions viennent à changer pour une raison ou pour une autre, et le socialisme, qui ne pourra jamais être qu’un simple moyen d’action pour des Supérieurs Inconnus, aura vite fait de se transformer en autre chose dont nous ne pouvons même pas prévoir le caractère. C’est peut-être là qu’est le danger le plus grave, surtout si les Supérieurs Inconnus savent, comme il y a tout lieu de l’admettre, modifier cette mentalité collective qu’on appelle l’« opinion » ; c’est un travail de ce genre qui s’effectua au cours du XVIIIe siècle et qui aboutit à la Révolution, et, quand celle-ci éclata, les Supérieurs Inconnus n’avaient plus besoin d’intervenir, l’action de leurs agents subalternes était pleinement suffisante. Il faut, avant qu’il ne soit trop tard, empêcher que des pareils événements se renouvellent, et c’est pourquoi, dirons-nous avec M. Copin-Albancelli, « il est fort important d’éclairer le peuple sur la question maçonnique et ce qui se cache derrière ».»

Réflexions à propos du « pouvoir occulte », article signé « Le Sphinx », publié dans la France Antimaçonnique sous pseudonyme, les 11 et 18 juin 1914.

(*) Note du blog : Au départ, René Guénon a utilisé des mots qui étaient communs à l’époque mais étaient déformés par les écoles occultistes ou autres comme « pouvoir occulte », « supérieurs inconnus », et « religions ». Au lieu de « pouvoir occulte », René Guénon préférera par la suite les concepts de « contre-inititation ». Au lieu de « religions », il utilisera le terme plus universel de « traditions » (L’Hindouisme ou le Taoïsme ne sont pas des religions, par exemple). Même le terme « Supérieur inconnus » qui avait été déformé par Mme Blavatsky (les mahâtmas) ne sera plus utilisé par la suite, il utilisera plutôt le terme de membres d’organisations initiatiques ayant la conscience de la liaison avec le Centre Suprême, ou à contrario d’agents de la contre-initiation.

NB : « Chaque fois que je me suis servi ainsi d’autres signatures, il y a eu des raisons spéciales, et cela ne doit pas être attribué à R.G., ces signatures n’étant pas simplement des pseudonymes à la manière littéraire, mais représentant, si l’on peut dire, des entités réellement distinctes. » - Lettre du 17 juin 1934 de René Guénon à Luc Benoist, qui fut en charge de ses publications aux éditions Gallimard. C’est René Guénon qui souligne dans le texte.

Source : René Guénon, Autorité spirituelle et pouvoir temporel, Chap. III : Connaissance et action.

Si je publie en ce jour anniversaire de son décès (René Guénon:15 novembre 1886,7 janvier 1951) ce n'est pas pour le pleurer mais au contraire pour le remercier de son oeuvre et célébrer le Grand Homme qu'il était, et toute l'humilité qu'il avait pour ce qui est de parler de lui....chose qu'il n'a pratiquement pas faite.

C'est un auteur à qui j'en ai voulu pendant un certain temps, d'avoir écrit aussi hermétiquement malgré l'ouverture d'esprit dont il a fait preuve, et puis je l'ai enfin compris pourquoi...ce qui m'a donné une clef pour accéder au double fond de son oeuvre ;)

Ne doutez pas de vous, une petite étincelle peut allumer un immense feu qui éclairera tout à condition de rechercher la Lumière et de rejeter l'ombre :)

Elfie

PS:vous aurez noté qu'il était lui aussi du signe du Scorpion ...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

vous pouvez me contacter directement par mail elfieraleuse@gmail.com